お家で手軽に簡単にあなた自身のお力で治療が行えます。

冷えは万病の元といわれます。

体温が低いと血行不良や代謝の低下が起こり、

免疫力も弱まります。

結果として、冷え性、肩こり、腰痛、慢性的な疲労など、

さまざまな不調につながります。

一方、体温を上げると血流が改善し、

内臓や筋肉の働きが活発になります。

免疫力が向上し、疲れにくくなるなど、

健康的な体を維持しやすくなります。

今回は、運動・食事・入浴・環境の工夫・ストレス管理の視点から、

体温を上げる方法をご紹介します。

運動は、筋肉を動かし体内で熱を生み出すため、

体温を上げる最も効果的な方法の一つです。

特に、太もも・お尻・背中の大きな筋肉を鍛えると、

より体温を維持しやすくなります。

無理なく続けられる運動を取り入れ、

温まりやすい体を作りましょう。

食事は、体温を上げるためにとても重要です。

温かい食材を意識的に摂取することで、

血流が良くなり代謝もアップします。

冷たい飲み物や生野菜ばかりの食事は避け、

温かい食材を積極的に取り入れましょう。

シャワーだけで済ませると、体は十分に温まりません。

湯船に浸かることで、血行が良くなり、冷えの改善につながります。

毎日しっかりお風呂に浸かることで、

冷えにくい体を作りましょう。

外からの冷えを防ぐことも、

体温維持には欠かせません。

特に、手足やお腹は冷えやすいため、

しっかりと保温することが大切です。

ちょっとした工夫で、

体温をしっかりキープできます。

ストレスが溜まると、自律神経が乱れ、血流が悪くなります。

その結果、体温が低下しやすくなるため、心のケアも大切です。

ストレスを減らし、しっかり休息を取ることが、

体温アップにつながります。

体温を上げるためには、日々の習慣が大切です。

これらを実践することで、

冷えにくい健康的な体を作ることができます。

無理なく続けられる方法から取り入れ、

温かく快適な毎日を過ごしましょう!

水素風呂のレンタルはこちらから

2025年2月18日(火)

整体師として、患者様の健康をサポートする中で、

自分自身の体調管理も非常に重要だと感じています。

整体師になる前に体調を崩した経験があり、

その際に健康を維持する方法について深く考えるきっかけがありました。

その中で出会ったのが「水素風呂」です。

特に「リタライフ」は、

水素風呂生成器として高い評価を得ています。

この装置を使い始めたことで、

睡眠の質や体調が劇的に改善され、

日々の生活が大きく変わりました。

水素風呂は、整体施術と組み合わせることで

さらに高い効果を発揮することから、

患者様にもぜひ試していただきたい健康法の一つです。

人間の体は60〜70%が水分で構成されています。

この水分は血液やリンパ液、細胞間液として体内を循環し、

生命活動を支えています。

整体では、骨格や筋肉を整えて

水分の流れをスムーズにすることを目指しますが、

水分そのものの質を直接変えることはできません。

そのため、健康維持には「水の質」を高めることが重要です。

水素には、活性酸素を中和する抗酸化作用があります。

特に、体に悪影響を及ぼすとされる悪玉活性酸素

「ヒドロキシラジカル」を選択的に除去する

能力があると言われています。

ヒドロキシラジカルは、細胞の老化を促進し、

慢性疾患のリスクを高める要因とされています。

例えば、動脈硬化や糖尿病、がんなど、

多くの病気に関与していると考えられています。

また、シワやたるみといった美容面での

老化の原因にもなることが分かっています。

水素は、この悪玉活性酸素を中和する力を持っているため、

健康維持や美容の観点からも非常に注目されています。

さらに、水素は飲用よりも足湯や入浴といった

経皮吸収の方が体内に浸透しやすいとされています。

そのため、水素風呂は非常に

効率的な健康法として人気があります。

「リタライフ」は、短時間で浴槽全体に

高濃度の水素を生成する装置です。

特筆すべきは、そのレンタル方式です。

購入する場合の高額な初期費用を気にすることなく、

リーズナブルな価格で利用を始められます。

レンタル方式のおかげで、

誰でも気軽に高品質な水素風呂を体験できる点が

「リタライフ」の大きな魅力です。

特に、定期的なメンテナンスも

レンタルに含まれているため、

常に安心して使用できます。

私自身がリタライフを利用して感じた効果として、

まず睡眠の質が大幅に向上しました。

入浴後には全身がリラックスし、

深い眠りにつけるようになりました。

その結果、朝の目覚めがスッキリとし、

日中の疲労感も大幅に減少しました。

肌の改善も実感しています。

乾燥肌が改善され、肌に弾力が戻り、

触れるとすべすべした感覚があります。

美容効果を感じられる点も、

リタライフの魅力の一つです。

さらに、私の妻であり副院長の体験では、

水素風呂を利用し始めて2ヶ月ほどで

胸にできていた3センチ程度の

しこりが消えたという実体験があります。

その効果に非常に驚き、

水素の力を改めて実感しました。

整体施術と水素風呂を組み合わせることで、

相乗効果も期待できます。

整体で骨格や筋肉を整えると血流が改善されますが、

そこに水素風呂の抗酸化作用が加わると、

体内の循環がさらに良くなると言われています。

また、水素風呂の抗酸化作用は、

リンパの流れを整え、体内の老廃物を

効率的に排出するサポートをしてくれるとも考えられています。

現在、不調を抱えている方はもちろんのこと、

「いつまでも若々しく元気でいたい」と望む方には、

水素風呂を特におすすめします。

水素風呂リタライフは、

単なるリラクゼーションではなく、

体の内側から健康を支える新しい健康習慣です。

レンタル方式で手軽に始められるので、

どなたにもおすすめしやすい健康法です。

もし興味があれば、ぜひ一度試してみてください。

整体と水素風呂を組み合わせることで、

より健やかな毎日を目指せることでしょう。

2024年12月26日(木)

1. 喉の痛みの主な原因

喉の痛みは多くの人が経験する症状ですが、

その原因はさまざまです。

以下に主な原因を挙げます。

ウイルスや細菌感染

風邪やインフルエンザ、喉頭炎、扁桃炎など、

感染症が原因となる場合が多いです。

いびき

いびきが原因で喉の粘膜に負担がかかることがあります。

特にいびきが強い場合、睡眠中に喉が乾燥し、

粘膜が炎症を起こすことが原因となります。

アレルギー

花粉やハウスダスト、動物の毛などのアレルギー反応が

喉の痛みを引き起こすことがあります。

乾燥

冬の乾燥した空気やエアコンの

使用によって喉の粘膜が乾燥し、

痛みが出ることがあります。

喉の酷使

長時間の会話や大声を出すこと、

歌うことなどで喉が疲労し、痛みが生じます。

胃酸の逆流(逆流性食道炎)

胃酸が喉まで逆流すると、

喉の粘膜が刺激を受けて痛みが発生します。

その他の要因

喫煙、空気の汚染、刺激の強い化学物質なども

喉の痛みの原因になります。

2. 喉の痛みの対策

喉の痛みを和らげるための対策は原因に応じて異なります。

以下の方法を組み合わせて対処しましょう。

(1) いびきへの対策

寝室の湿度を保つ

寝室が乾燥していると、

いびきが原因で喉がさらに乾燥しやすくなります。

加湿器を使用するか、

濡れタオルを掛けて湿度を保ちましょう。

睡眠姿勢の改善

仰向けで寝るといびきが出やすくなるため、

横向きで寝るようにすると喉への負担が軽減します。

鼻呼吸の促進

口呼吸がいびきの原因になることがあるため、

鼻呼吸を意識することが重要です。

鼻づまりがある場合は市販のスプレーや洗浄でケアします。

体重管理

体重増加がいびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させる場合があります。

適切な体重管理が重要です。

(2) 基本的なケア

うがい

塩水や市販のうがい薬で定期的にうがいをすることで、

喉の炎症を抑え、細菌やウイルスを除去します。

加湿

室内の湿度を40~60%に保つことで、

喉の乾燥を防ぎます。

水分補給

喉の潤いを保つため、こまめに水を飲みましょう。

温かい飲み物が特に効果的です。

(3) 食べ物と飲み物

はちみつ

天然の抗菌作用があり、喉の痛みを和らげます。

温かいレモン水やハーブティーにはちみつを加えるとさらに効果的です。

ショウガ

ショウガには抗炎症作用があり、

喉の腫れや痛みを緩和します。

ヨーグルトや乳酸菌食品

腸内環境を整えることで免疫力を高めます。

(4) サプリメント

ビタミンC

免疫機能を高める効果があり、

喉の痛みを早く治す手助けをします。

プロポリス

抗菌・抗炎症作用が強く、

喉の痛みを和らげます。

(5) ハーブとお茶

カモミールティー

抗炎症作用とリラックス効果があり、

喉の痛みを軽減します。

タイムやセージ

ハーブティーやうがいに使用することで喉の炎症を抑えます。

3. 生活習慣の見直し

喫煙を避ける

喉への刺激を減らします。

十分な休養をとる

睡眠をしっかり取ることで

体が自然治癒力を発揮しやすくなります。

ストレス管理

ストレスを減らすことで免疫力を高めます。

結論

いびきや乾燥、感染症など、

喉の痛みの原因に合わせたケアを行うことで、

症状の改善が期待できます。

特にいびきが原因の場合は、

睡眠環境や生活習慣の見直しが効果的です。

必要に応じて食べ物やハーブ、サプリメントを活用し、

早期改善を目指しましょう。

症状が長引く場合や重症化する場合は

医師に相談することも大切です。

2024年12月13日(金)

健康で長寿を目指すためには、

全身のバランスが大切ですが、

特に下半身の健康がその要となります。

下半身には体重を支えるだけでなく、

全身の動きをスムーズにする重要な役割があります。

この記事では、以下のキーワードをもとに

下半身の健康維持とその効果について解説します。

1. 足の指

足の指は、歩行時のバランスをとるために欠かせない部位です。

指の筋力が低下すると、バランスを崩しやすくなり、

転倒のリスクが高まります。

日常的に以下のようなエクササイズを

取り入れることが効果的です。

足の指をグーパーする運動

タオルをつかむトレーニング

足の指の柔軟性と筋力を保つことで、

歩行能力が向上し、

全身の運動機能もサポートされます。

2. 足の裏

足の裏には、

全身のバランスをとるためのセンサー(足底感覚受容器)が集中しています。

この部分を適切に刺激することで、

姿勢や歩行が安定します。

テニスボールやゴルフボールでの足裏マッサージ

裸足で草や砂利の上を歩く

足の裏を適切に刺激することで、

血行が改善し、筋肉や神経の働きが活性化されます。

3. 足関節と足首

足関節と足首は、

歩行やランニング時の衝撃を吸収する

クッションの役割を果たします。

この部位の可動域が狭くなると、

膝や腰への負担が増えます。

足首の前後運動や回旋運動

つま先立ちと踵(かかと)落とし

柔軟性と安定性を維持することで、

関節の摩耗を防ぎ、下半身全体の健康に寄与します。

4. ふくらはぎ

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、

血液を心臓に送り返すポンプの役割を持っています。

動かさないとむくみや冷えの原因になることがあります。

かかと上げ下げ運動

ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎを積極的に動かすことで、

血行促進と全身の循環機能が改善されます。

5. 膝

膝は下半身の中でも最も酷使されやすい部位です。

膝を守るためには、周辺の筋肉を強化することが必要です。

スクワットや椅子に座る運動

軽いウォーキング

膝に過度な負担をかけずに、

正しいフォームで運動を行うことが重要です。

6. 太ももの筋肉

太ももの筋肉(大腿四頭筋やハムストリングス)は、

立つ、座る、歩くといった基本動作を支えています。

この筋力が低下すると、生活の質が著しく低下します。

軽いウェイトを使ったレッグリフト

階段昇降運動

筋肉量を維持することで、

骨密度の向上や転倒予防につながります。

7. 骨盤

骨盤は、下半身と上半身をつなぐ土台の役割を果たします。

骨盤が歪むと姿勢が悪くなり、

全身の筋肉や関節に影響を与えます。

骨盤の前後の動きを意識したストレッチ

正しい姿勢で座る習慣

骨盤を正しい位置に保つことで、

下半身全体の動きがスムーズになります。

下半身の健康がもたらす効果

下半身が健康であると、

以下のような効果が期待できます。

転倒リスクの軽減

血行促進による冷えやむくみの改善

体幹バランスの向上

日常生活の動作が楽になる

下半身を意識したエクササイズやケアを継続することで、

健康寿命を延ばし、アクティブな生活を送ることが可能です。

からだ快福クラブ北九州では、

下半身の歪みや筋力低下を改善する整体術をご提供しています。

自分ではケアが難しい部位もしっかりサポートしますので、ぜひご相談ください。

2024年11月21日(木)

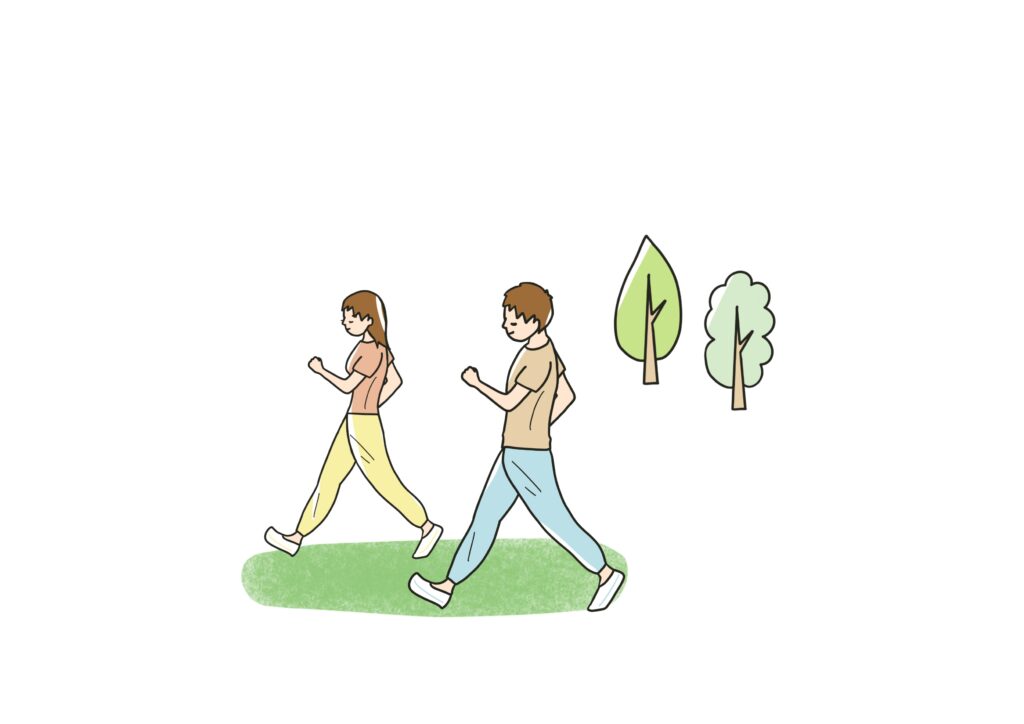

日常生活の中で多くの時間を座って過ごす現代人にとって、

正しい座り方を意識することは、腰痛や肩こり、猫背などの予防に役立ちます。

本日は、椅子に座る場合と床に座る場合の正しい姿勢のポイントを詳しく解説します。

また、座り方に関する注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

椅子に座る場合のポイント

1. 坐骨で座る

坐骨とは骨盤の下部にある骨で、

座る際に体重を支える重要な役割を果たします。

この坐骨を椅子の座面にしっかり接触させることで、

自然と骨盤が立ち、背筋が伸びやすくなります。

ポイント:

椅子に浅く腰掛け、

腰を前後に動かして坐骨を感じる練習をしてみましょう。

坐骨を意識して座ることで、

腰や背中にかかる負担が軽減されます。

2. お尻を後ろに引く

お尻を椅子の奥まで引いて座ることで、

骨盤が安定し、自然な背骨のカーブ(生理的湾曲)が保たれます。

これにより、猫背になりにくくなります。

実践方法:

1. 椅子に座ったら、両手で座面を持ち、

お尻を軽く持ち上げるようにして奥まで滑らせます。

2. 背もたれがある場合は、

軽く背中を預けてみても良いでしょう。

3. 骨盤の真上に頭蓋骨を置く

正しい姿勢では、骨盤の上に頭がまっすぐ乗っている状態を意識します。

頭が前に出ると首や肩に負担がかかり、姿勢が崩れる原因になります。

確認方法:

耳の位置が肩の真上、

肩が骨盤の真上に来ているかチェックしましょう。

壁を背にして立ち、

姿勢を確認すると分かりやすいです。

4. 視線を前に保つ

スマホや本を低い位置で見ると、

自然に頭が下がり、首や肩に負担がかかります。

視線を前に保つよう心がけましょう。

工夫ポイント:

スマホや本は胸の高さか顔の正面に持ち上げます。

テーブルにスタンドを置いて高さを調整するのもおすすめです。

5. 柔らかいソファやクッションを避ける

柔らかすぎるソファやビーズクッションは、

体が沈み込み、骨盤が傾きやすくなります。

これにより、腰や肩への負担が増えるため避けましょう。

おすすめ:

適度な硬さの椅子を選ぶ。

骨盤を支えるサポートクッションを使用するのも効果的です。

ただし、柔らかすぎないものを選びましょう。

床に座る場合のポイント

1. 正座を心がける

床に座る場合、最も安定しやすいのは正座です。

正座は骨盤を自然に立たせ、背筋が伸びやすい姿勢です。

正座のポイント:

膝や足首に負担を感じる場合は、

短時間の正座から始めましょう。

お尻を軽く後ろに引き、

骨盤を立てる意識を持ちます。

2. 骨盤の上に頭蓋骨を意識

正座でも、椅子に座る場合と同様に、

骨盤の真上に頭蓋骨が来るように姿勢を整えます。

これにより、首や肩への負担を減らせます。

3. 足を崩す場合の注意点

横座りやあぐらは骨盤が傾きやすく、

長時間続けると姿勢が崩れる原因になります。

足を崩す場合は、頻繁に体勢を変えることを心がけましょう。

注意点とアドバイス

1. 同じ姿勢を長時間取らない

長時間同じ姿勢で座り続けると、

筋肉や関節に負担がかかります。

30分~1時間に1回は立ち上がり、

軽く体を動かすことをおすすめします。

2. 座る場所の選び方

柔らかすぎるソファやビーズクッションは避け、

適度な硬さのある椅子や床を選びましょう。

3. 姿勢改善には習慣化が重要

正しい姿勢を意識するのは最初は難しいかもしれませんが、

続けることで自然と体に馴染んでいきます。

日々の生活の中でこまめに意識することが大切です。

まとめ

正しい座り方を習慣にすることで、

腰や肩、首への負担を減らし、

体全体のバランスが改善されます。

椅子でも床でも、骨盤を立て、

頭蓋骨を骨盤の真上に保つことを意識しましょう。

さらに、長時間の座り姿勢を避け、

適度に体を動かすことも大切です。

この記事を参考に、日々の座り方を見直してみてください。

2024年11月19日(火)