北九州の小倉北区の整体院。無痛リセット整体でお客様の痛みを改善します。

背中の痛みに悩む方は多く、その原因もさまざまです。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、

運動不足、姿勢の乱れなどが主な要因となります。

今回は、背中の痛みの原因と対策について詳しく解説し、

特に「座るときの姿勢」「坐骨で座ること」

「上部胸椎の柔軟性」「肩甲胸郭関節の硬さを緩めること」の

4つのポイントを中心に、痛みを軽減する方法を紹介します。

背中の痛みの原因には、以下のようなものがあります。

長時間のデスクワークやスマホ操作により、

頭が前に出て背中が丸くなる「猫背」になりやすくなります。

この姿勢が続くと、上部胸椎(背中の上部の背骨)や

肩甲骨周辺が硬くなり、背中に痛みを引き起こします。

座るときに骨盤が後ろに倒れ(後傾)

背中が丸まってしまうと、腰や背中に過度な負担がかかります。

この状態では肩甲骨の動きも制限され、

肩甲胸郭関節(肩甲骨と肋骨の間の関節)が硬くなりやすくなります。

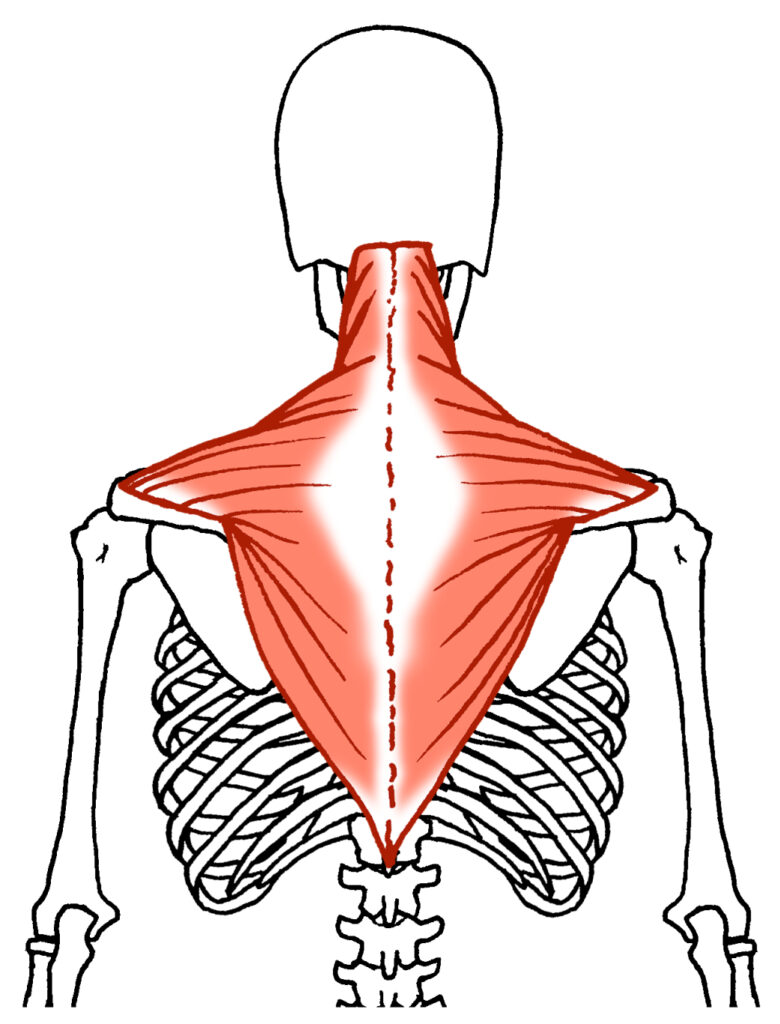

肩甲骨が肋骨に張り付いたように硬くなってしまうと

背中の筋肉が常に緊張し、血流が悪くなります。

その結果、痛みやコリが慢性化しやすくなります。

デスクワークやスマホ操作が続くと、

胸の筋肉(大胸筋)が縮み、背中の筋肉(僧帽筋や菱形筋)が

伸ばされっぱなしになります。

この筋肉のバランスの崩れが、

背中の痛みを引き起こします。

座るときの姿勢が悪いと、

背中の負担が増えて痛みの原因になります。

以下のポイントを意識しましょう。

背中の痛みを軽減するためには、

上部胸椎(背中の上部の背骨)の柔軟性を高めることが重要です。

以下のストレッチを試してみましょう。

肩甲骨が硬くなると、

背中の筋肉が常に緊張し、

痛みの原因になります。

肩甲骨の動きをスムーズにするために、

以下のエクササイズを試してみましょう。

背中の痛みを予防するためには、

日常の姿勢や習慣も重要です。

1時間に1回は立ち上がり、

背伸びをしたり軽く体を動かしたりしましょう。

こまめに動くことで、血流が良くなり、

背中の緊張を和らげることができます。

浅い呼吸が続くと、

背中の筋肉が常に緊張状態になります。

深い呼吸を意識することで、

胸椎や肋骨の動きを良くし、

背中の痛みを軽減できます。

ウォーキングや軽いストレッチを日常に取り入れることで

筋肉の柔軟性が保たれ、背中の痛みが軽減します。

背中の痛みを軽減するためには、

正しい座り方(坐骨で座る)、上部胸椎の柔軟性を高める

肩甲胸郭関節の硬さを緩めることが重要です。

日常生活での姿勢を見直し、

こまめにストレッチや運動を取り入れることで、

背中の痛みを予防・改善できます。

まずは、「座るときの姿勢を意識する」ことから始めてみましょう。

それだけでも、背中の負担が大きく軽減されるはずです。

少しずつ習慣を変えて、快適な背中を手に入れましょう!

こちらのページも参考にされて下さい。

↓ ↓

2025年3月9日(日)

肩甲骨周りの硬さや動きの悪さに悩む方へ、

当院の「肩甲骨はがし」は、無理のない方法でじっくりとアプローチし、

肩甲骨の可動域を広げていきます。

インターネット上でよく見かける肩甲骨はがしの方法では

横向きになり、術者が強引に肋骨と肩甲骨の間に手を差し込むことが多いですが

当院ではそのような方法は採用していません。

からだ快福クラブ北九州の肩甲骨はがしは、

より安全で効果的な方法で行います。

当院の肩甲骨はがしは、仰向けの姿勢で行います。

施術は以下の手順で進めていきます。

まずは、腰椎から胸椎に向かって

一本一本の背骨の動きを丁寧に触診します。

まるで骨と骨の間に油が差されておらず、

サビついた状態のようになっていると、

背中の筋肉が緊張し、コリや痛みが発生しやすくなります。

背骨には多くの筋肉や靭帯が付着しており、

背骨が硬い場合は軽度であれば

押したり揉んだりするだけで緩みます。

しかし、重度の硬さがある場合は、

骨そのものの動きを出してあげることで、

筋肉も自然と緩んでいきます。

施術では、背骨の1本1本を前後左右に

自由に動かせるようにすることで、

筋肉の緊張を解放していきます。

クライアントは仰向けになり、

術者は背骨の下に手を入れて一本一本の硬さを確認します。

肋骨と肩甲骨の間に指が入るようになるまで、

ゆっくりと肋骨の動きを調整していきます。

この段階で、肩甲骨周りの可動域が広がり、

「肩甲骨はがし」としての効果を発揮します。

肩甲骨が自由に動くようになると、肩や背中が軽くなり、呼吸もしやすくなります。

無理なく、安全に肩甲骨の動きを改善する

「からだ快福クラブ北九州の肩甲骨はがし」を、

ぜひ体験してみてください。

2025年3月4日(火)

2024年7月13日(土)

胸郭出口症候群の症例です。

突然、首痛、腕と肘の痛みが出て病院で検査した所

頚椎ヘルニヤと診断された50代女性のKさんです。

首も上下の動きで痛みが走り寝返りでも激痛が走ります。

肩甲骨内縁にも痛みがあります。

頚椎椎間板を広げる手法で若干の変化があり。

胸椎の椎間板を開くと気持ちいいとの事でした。

初日は、ここまでで終了しました。

2回目、3回目は鎖骨と肩甲骨の調整をしました。

これで、痛みは一気に引き、4回目には熟睡できたと

嬉しい報告をいただきました。

一ヶ月に一度のメンテナンスを勧めて一旦終了としました。

2011年10月15日(土)