北九州の小倉北区の整体院。無痛リセット整体でお客様の痛みを改善します。

背中の痛みに悩む方は多く、その原因もさまざまです。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、

運動不足、姿勢の乱れなどが主な要因となります。

今回は、背中の痛みの原因と対策について詳しく解説し、

特に「座るときの姿勢」「坐骨で座ること」

「上部胸椎の柔軟性」「肩甲胸郭関節の硬さを緩めること」の

4つのポイントを中心に、痛みを軽減する方法を紹介します。

背中の痛みの原因には、以下のようなものがあります。

長時間のデスクワークやスマホ操作により、

頭が前に出て背中が丸くなる「猫背」になりやすくなります。

この姿勢が続くと、上部胸椎(背中の上部の背骨)や

肩甲骨周辺が硬くなり、背中に痛みを引き起こします。

座るときに骨盤が後ろに倒れ(後傾)

背中が丸まってしまうと、腰や背中に過度な負担がかかります。

この状態では肩甲骨の動きも制限され、

肩甲胸郭関節(肩甲骨と肋骨の間の関節)が硬くなりやすくなります。

肩甲骨が肋骨に張り付いたように硬くなってしまうと

背中の筋肉が常に緊張し、血流が悪くなります。

その結果、痛みやコリが慢性化しやすくなります。

デスクワークやスマホ操作が続くと、

胸の筋肉(大胸筋)が縮み、背中の筋肉(僧帽筋や菱形筋)が

伸ばされっぱなしになります。

この筋肉のバランスの崩れが、

背中の痛みを引き起こします。

座るときの姿勢が悪いと、

背中の負担が増えて痛みの原因になります。

以下のポイントを意識しましょう。

背中の痛みを軽減するためには、

上部胸椎(背中の上部の背骨)の柔軟性を高めることが重要です。

以下のストレッチを試してみましょう。

肩甲骨が硬くなると、

背中の筋肉が常に緊張し、

痛みの原因になります。

肩甲骨の動きをスムーズにするために、

以下のエクササイズを試してみましょう。

背中の痛みを予防するためには、

日常の姿勢や習慣も重要です。

1時間に1回は立ち上がり、

背伸びをしたり軽く体を動かしたりしましょう。

こまめに動くことで、血流が良くなり、

背中の緊張を和らげることができます。

浅い呼吸が続くと、

背中の筋肉が常に緊張状態になります。

深い呼吸を意識することで、

胸椎や肋骨の動きを良くし、

背中の痛みを軽減できます。

ウォーキングや軽いストレッチを日常に取り入れることで

筋肉の柔軟性が保たれ、背中の痛みが軽減します。

背中の痛みを軽減するためには、

正しい座り方(坐骨で座る)、上部胸椎の柔軟性を高める

肩甲胸郭関節の硬さを緩めることが重要です。

日常生活での姿勢を見直し、

こまめにストレッチや運動を取り入れることで、

背中の痛みを予防・改善できます。

まずは、「座るときの姿勢を意識する」ことから始めてみましょう。

それだけでも、背中の負担が大きく軽減されるはずです。

少しずつ習慣を変えて、快適な背中を手に入れましょう!

こちらのページも参考にされて下さい。

↓ ↓

2025年3月9日(日)

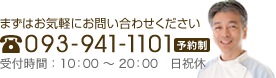

骨盤のゆがみは、日常生活の中で知らず知らずのうちに

蓄積された姿勢の悪さや体の使い方によって引き起こされます。

以下に、具体的な原因を詳しく説明します。

骨盤のゆがみは、体のさまざまな部分に影響を及ぼし、

以下のような症状を引き起こします。

各症状について具体的に説明します。

骨盤のゆがみは、日常生活の習慣や体の使い方によって生じ、

多くの体調不良の原因となります。

しかし、整体治療や適切なエクササイズを通じて、

骨盤のゆがみを改善し、症状を軽減することができます。

定期的なケアと正しい姿勢の習慣化を心がけることで、

健康な体を維持しましょう。

2024年12月4日(水)

介護職に従事する方々にとって、

腰痛は避けて通れない問題の一つです。

重い利用者の移動や体位変換、

長時間の立ち仕事など、

日々の業務が腰に大きな負担をかけています。

ここでは、介護職の腰痛の原因を掘り下げ、

予防や改善のための方法をお伝えします。

介護職が腰痛になりやすい理由

1. 持ち上げ動作の繰り返し

介助の際に腰を曲げて持ち上げる動作は、

腰椎に過剰な負荷をかけます。

この動作を繰り返すことで、

筋肉や関節に疲労が蓄積し、慢性的な腰痛につながります。

2. 不自然な姿勢

狭いスペースやベッドサイドでの作業では、

不自然な姿勢で介助を行わざるを得ない場面も多いです。

このような姿勢は、腰だけでなく全身のバランスを崩し、

痛みを引き起こします。

3. 筋力の不足

特に体幹の筋力が不足していると、

腰への負担が直接的に増加します。また、

疲労によって正しい動作が難しくなると、

さらに負担が増えます。

4. 精神的ストレス

介護の仕事は肉体的な負担だけでなく、

精神的なストレスも大きい職種です。

ストレスが体の緊張を引き起こし、

腰痛を悪化させることがあります。

腰痛予防のポイント

1. 正しい持ち上げ動作

持ち上げる際には、膝を曲げて腰を落とし、

背中をまっすぐに保ちながら作業することが重要です。

また、できる限り利用者に自力で動いてもらうよう促し、

負担を分散させましょう。

2. 体幹トレーニングの実践

体幹の筋力を強化することで、

腰への負担を軽減できます。

例えば、プランクやストレッチなどの

軽い運動を日々取り入れることをお勧めします。

3. 福祉用具の活用

スライディングボードやリフトなどの

福祉用具を積極的に使用することで、

作業時の負担を大幅に軽減できます。

職場での研修などで正しい使い方を学びましょう。

4. 姿勢の見直し

作業時の姿勢だけでなく、

休憩中や移動中の姿勢にも注意を払いましょう。

座る際は骨盤を立て、

頭蓋骨が骨盤の真上にくるよう意識します。

5. 定期的なケア

腰痛がある場合は放置せず、

整体やストレッチなどで定期的にケアを行いましょう。

特に、骨盤や背骨のゆがみを整えることは、腰痛の予防・改善に効果的です。

当院のアプローチ:痛みの根本改善

当院では、介護職特有の腰痛に対し、

以下の施術を行っています。

骨盤の調整

骨盤の前後の傾きを改善し、

腰への負担を軽減します。

背骨の柔軟性を向上

特に腰椎や胸椎の動きを改善し、

全身のバランスを整えます。

筋膜リリース

筋肉と筋膜の癒着を解消することで、

血流を促進し、痛みを軽減します。

また、日常生活でのセルフケアとして、

簡単なストレッチや体操の指導も行っています。

患者様一人ひとりの状態に合わせたケアを提供することで、

介護職の方々の健康をサポートします。

まとめ

介護職は、社会にとって非常に重要な役割を果たす仕事です。

しかし、腰痛を放置すると、仕事の効率が下がるだけでなく、

生活の質も低下してしまいます。

腰痛の原因を正しく理解し、

適切なケアと予防策を取り入れることで、

健康な身体を維持しながら、

安心して仕事に従事することが可能です。

もし腰痛にお悩みでしたら、

ぜひ当院にご相談ください。

あなたの腰を支える力になりたいと考えています。

2024年11月26日(火)

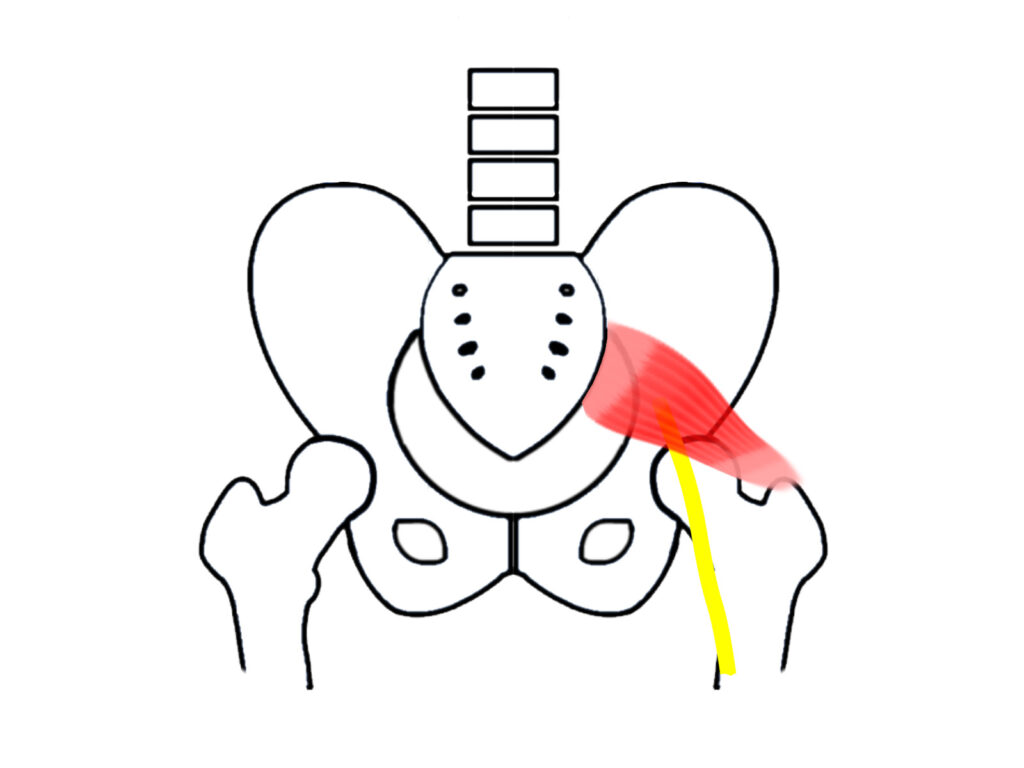

側弯症は、小学生の成長期に多く見られる背骨の左右の曲がり(S字やC字の変形)です。姿勢の悪化や筋肉のアンバランスが影響し、早期に適切な対応を取らなければ進行する可能性があります。本記事では、側弯症の原因や影響、そして整体によるアプローチについて詳しく解説します。

側弯症の原因

小学生における側弯症の主な原因は以下の通りです。

1. 姿勢の悪化

長時間のスマホ使用やゲーム、

机に向かう際の姿勢の崩れが、

背骨や筋肉に負担をかけます。

2. 筋肉のアンバランス

運動不足や片方だけを使う習慣により、

筋肉のバランスが崩れることがあります。

3. 成長期特有の影響

骨が急激に成長する一方で、

筋肉や関節が追いつかず、

側弯症が進行する場合があります。

側弯症が引き起こす影響

側弯症が進行すると、

以下のような影響が出る可能性があります:

肩や腰の高さの違い

体の左右バランスが崩れ、

見た目にも変化が現れます。

背中や腰の痛み

筋肉の緊張や骨の歪みにより、

慢性的な痛みが生じることがあります。

呼吸機能の低下

肋骨の動きが制限され、

呼吸が浅くなる場合があります。

将来的な体調不良

放置すると、成人後にさまざまな

体の不調が出る可能性があります。

整体によるアプローチ

側弯症の進行を防ぎ、

体全体のバランスを整えるため、

整体では以下のような施術を行います:

1. 骨盤の調整

骨盤は体全体の土台となる重要な部分です。

骨盤の歪みが脊椎全体に影響を与えるため、

骨盤を正しい位置に整えることで、

姿勢や脊椎のバランスを改善します。

2. 背骨一つ一つの関節調整

脊椎を構成する各椎骨(背骨)の関節を丁寧に調整します。

硬さや歪みがある部分を整えることで、

脊椎全体の動きがスムーズになり、

自然なカーブを取り戻します。

3. 胸椎の可動性向上

特に硬くなりがちな上部胸椎を緩めることで、

脊椎全体の動きを改善します。

これにより、肩や背中の柔軟性が向上します。

4. 筋肉のアンバランスの改善

側弯症では筋肉の左右差が問題となることが多いため、

バランスの取れた筋肉の使い方を取り戻すための施術を行います。

5. 姿勢指導

正しい座り方や立ち方を指導します。

たとえば、椅子に座る際には「骨盤を立て、

坐骨で座ること」を意識することが重要です。

自宅でできるセルフケア

当院では、家庭でも実践できるセルフケアを推奨しています:

背骨を伸ばすストレッチ

成長期の背骨をまっすぐ保つシンプルなストレッチを行います。

体幹トレーニング

腹筋や背筋を鍛え、脊椎を支える力を高めます。

正しい姿勢の練習

骨盤を立て、背骨が自然なカーブを保てるような姿勢を日常生活で意識します。

当院の特徴

当院では、小学生の成長期に適した優しい施術を心がけています。

また、LINEを活用してセルフケア動画を配信し、

自宅でのケアもサポートしています。

お子様一人ひとりの体の状態を丁寧に確認し、

最適な施術プランをご提案します。

まとめ

側弯症は成長期の小学生にとって重要な健康課題の一つです。

整体を通じて体のバランスを整え、

正しい姿勢を維持することで、

進行を防ぐだけでなく健康な体を育むサポートができます。

お子様の姿勢や背骨の状態が気になる場合は、

ぜひ当院にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約はお電話またはウェブサイトからお気軽にどうぞ!

2024年11月15日(金)

姿勢矯正ベルトは、姿勢を正すための補助具として広く使用されていますが、整体師の視点から見て、これに集中することはかなり逆効果である可能性が高いです。姿勢矯正ベルトに対する否定的な意見を、健康や体の機能への影響という観点から掘り下げていきます。

姿勢矯正ベルトは、一時的な補助具であり、

根本的な姿勢改善にはつながりません。

ベルトを着用している間は、姿勢を矯正することができますが、

ベルトを外した途これは、ベルトが正しい姿勢を

「外部から強制的に維持」するだけであり、

使用者の筋肉や意識には変化が感じられないためです。

本来、姿勢を改善するためには、筋肉のバランスを整え、

骨格の正しい位置を意識的に習慣を身につける必要があります。

ベルトに頼るだけでは、体が自ら正しい姿勢を維持する力を養うことができず、

長期的には姿勢改善の効果は期待できません。

姿勢矯正ベルトを使用すると、体を支えるために必要な筋肉、

特に腹筋や背筋、骨盤周りの筋肉の働きが大幅に減ります。

これにより、姿勢を維持するための筋肉が使われなくなり、

筋力が高まります。筋肉が弱くなると、

ますます自力で正しい姿勢を維持できなくなり、

ベルトなしでは不安定な状態が続くことになります。

特に、長時間ベルトを使用することで、

筋力低下が加速し、体全体のバランスが崩れる可能性があります。

姿勢を改善したいのであれば、ベルトに頼らず、

筋力トレーニングやストレッチで体の機能を強化することが重要です。

姿勢矯正ベルトは、筋肉や皮膚を強く締め付けるため、

リンパ液の流れを穏やかにすることがあります。

特に、腰や背中を長時間圧迫するようなベルトを使用すると、

血流が滞り、酸素や栄養が十分に供給されなくなるため、

筋肉の疲労がなくなりやすくなります。

さらに、リンパ液の流れがよくなることにより、

老廃物の排出が滞り、むくみや冷え、

さらには免疫力の低下の問題が起こることもあります。

血行やリンパの循環が悪化すると、姿勢の改善、

体全体の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、

ベルトの使用には留意すべきです。

姿勢矯正ベルトは、特定の部分をサポートすることで、

身体全体のバランスを考える原因となることがあります。

同様に、腰をサポートするベルトを使用すると、

骨盤や背骨の運動制限が行われ、自然な体の考えられることがあります。

体の一部を過度に固定すると、

その部分に重点がすぎるので

他の部位の筋肉や関節に余計な負担がかかり、

結果的に新たな痛みや不調を覚悟してください。

体全体のバランスを整えながら、

自然な動きの中で姿勢を改善していくことが最も効果的だと考えています。

姿勢矯正ベルトは、一見すると正にしてくれる便利なアイテムに見えますが、

実際には体の自然な姿勢改善を驚くことが多いです。

ベルトを装着することで、体が「外部の力」に依存している」状態になり、

自分自身で正しい姿勢を意識する力が弱まります。

本来、正しい姿勢を守るためには、

日常生活の中で骨盤や背骨の位置、

肩甲骨の動きなどを意識し、

体の感覚を研ぎ澄ます必要があります。

感覚が鈍くなって、無意識のうちに悪い姿勢が起きてしまう恐れがあります。

姿勢を根本的に改善するためには、

筋力トレーニングやストレッチ、

体全体のバランスを整えることが大切です。

姿勢矯正ベルトは一時的なサポートとしては

有効ではないかもしれませんが、

長期的には自分の体を鍛えることで、

自然に正しい姿勢を維持できるようにすることが重要です。

特に、腹筋や背筋、骨盤周りの筋肉を強化することで、

ベルトなしでも姿勢が保てるようになります。

整体院では、患者さんに対してエクササイズやストレッチを指導し、

自分で姿勢を改善できる方法を提供しています。

姿勢矯正ベルトは、短期的にはサポートや

痛みの軽減に効果があるかもしれませんが、長

期的に見れば、筋力低下や血液・リンパの流れの悪化、

体全体のバランスの崩れなど、さまざまなリスクがあります。

さらに、ベルトに頼りすぎると、

自分自身で姿勢を改善する力が失われ、

結果的に姿勢の悪さが悪化する可能性があります。

本質的な姿勢改善には、エクササイズやストレッチ、

日常生活での姿勢意識が必要です。体全体のバランスを整え、

自然な姿勢を保つためには、ベルトではなく、

体を鍛えることこそが最も効果的な方法だと言えます。

2024年10月22日(火)